李家・今村研究室 展示場所:工7号館440号室

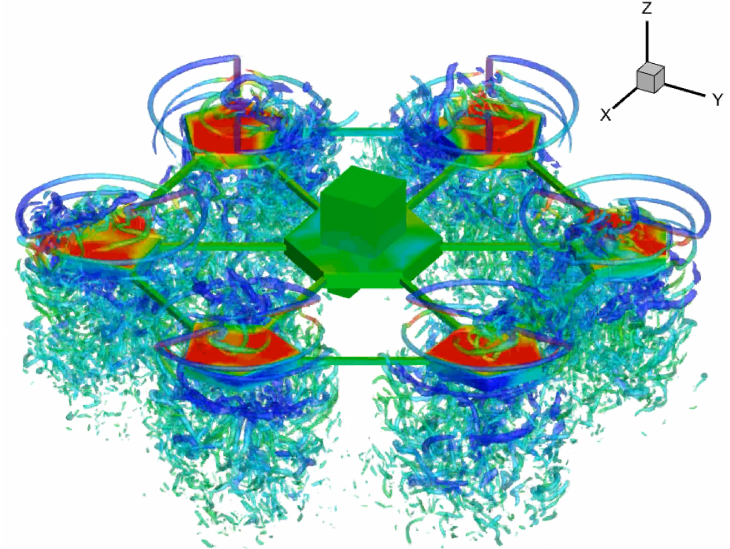

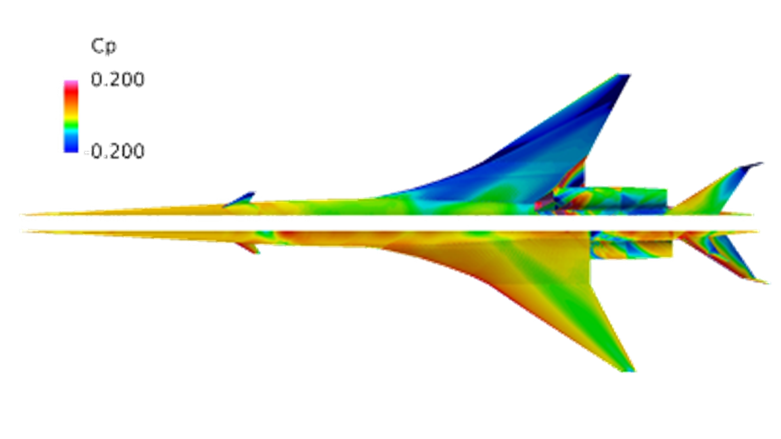

ようこそ、李家今村研究室へ。新しい航空機の概念設計法ならびにそれを支える航空機周りの流体シミュ―レーションについてご紹介します!

西成・柳澤研究室 展示場所:工7号館70号講義室

水や空気を伝わる波、そして宇宙空間を伝わるプラズマの波動ーそれはソリトン理論という最新の数学を用いて解析することが出来ますが、その様子はまだ完全には解明されていません。そして、このソリトン理論や流体力学とも深い関係があるセルオートマトンという手法を用いると、車や人の流れを空気の流れと同じように調べることができます。高速道路での渋滞や通勤通学時の混雑は嫌ですよね。本研究室では、セルオートマトンを用いたシミュレーションや理論的な解析、そして実際の車や人による実験を行って、渋滞や混雑の解消方法の研究に取り組んでいます。

小川研究室 展示場所:工7号館第二セミナー室

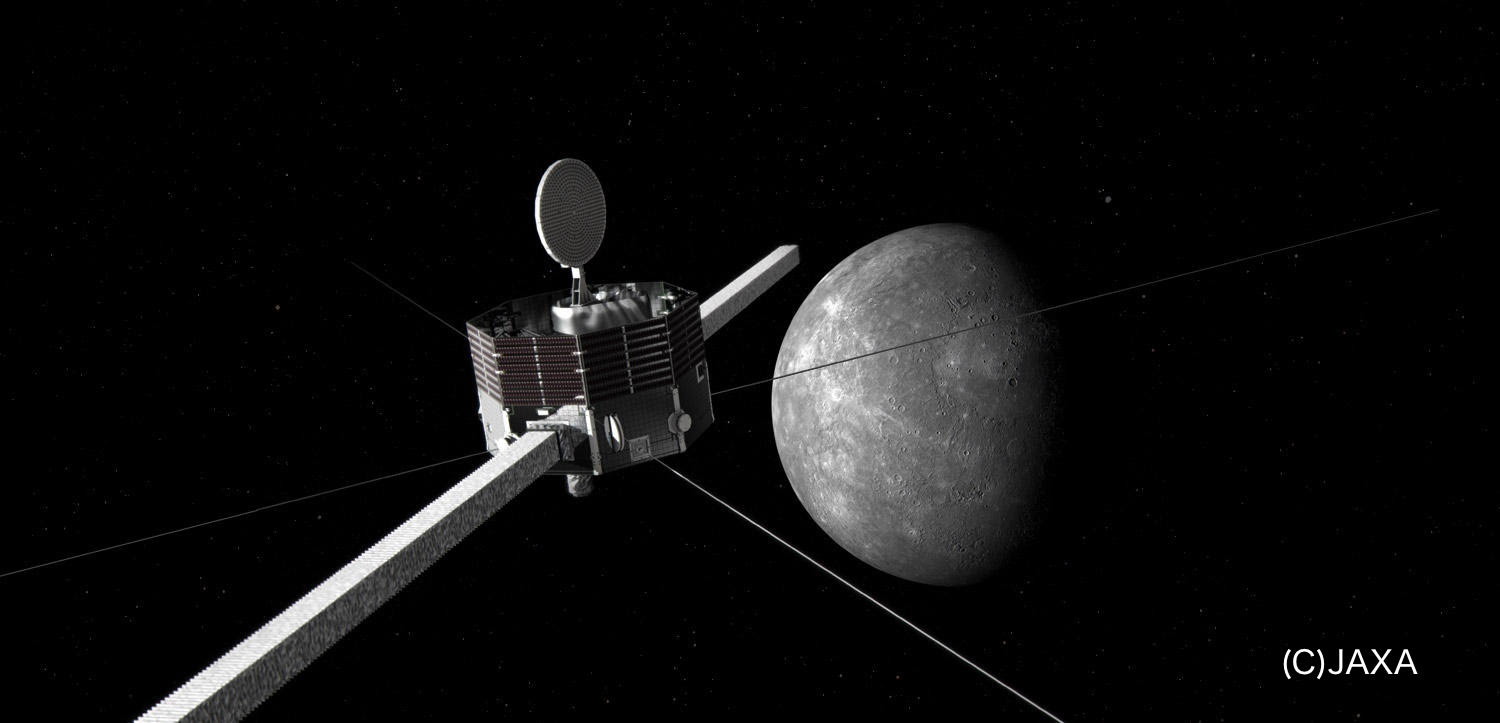

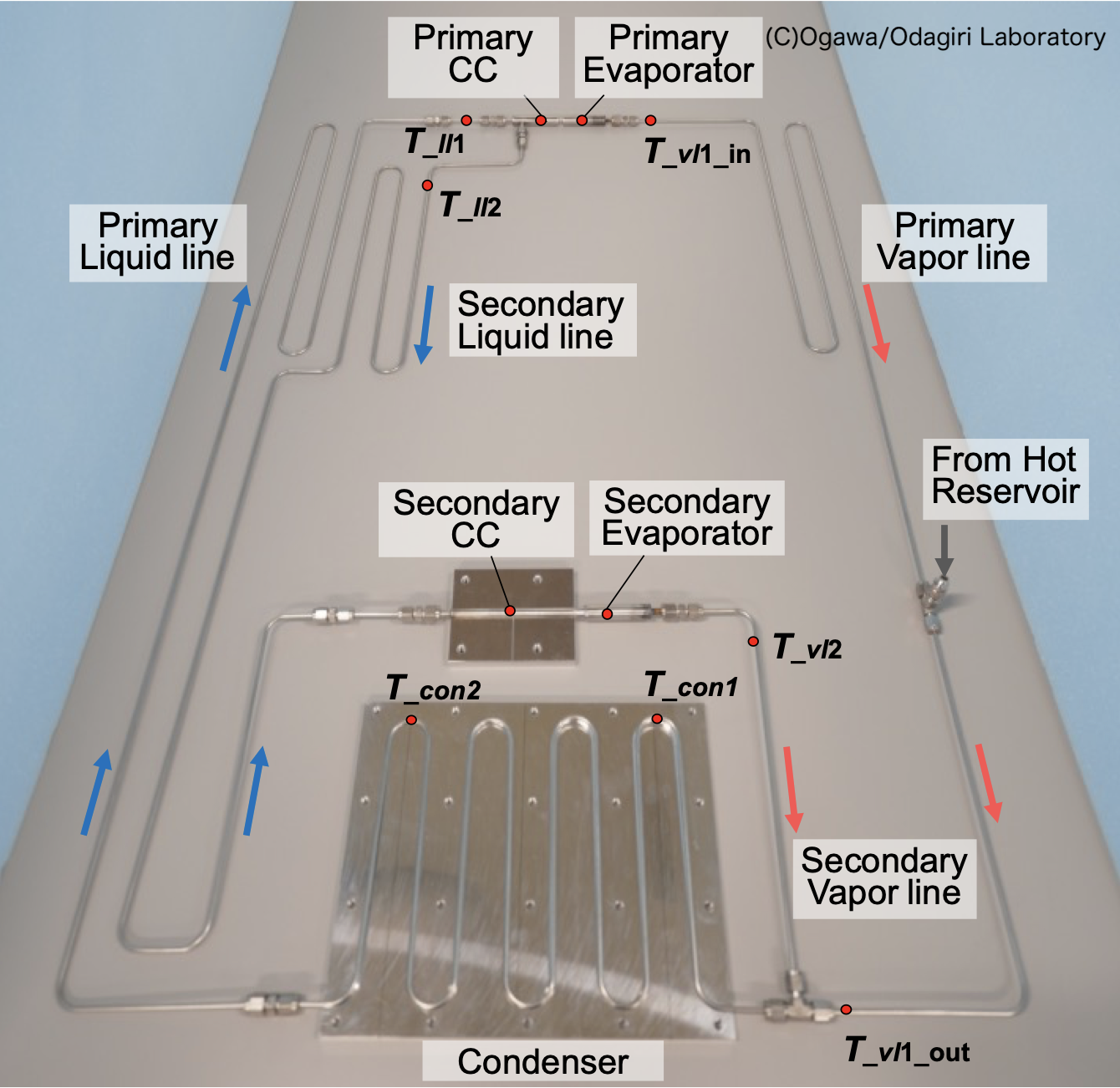

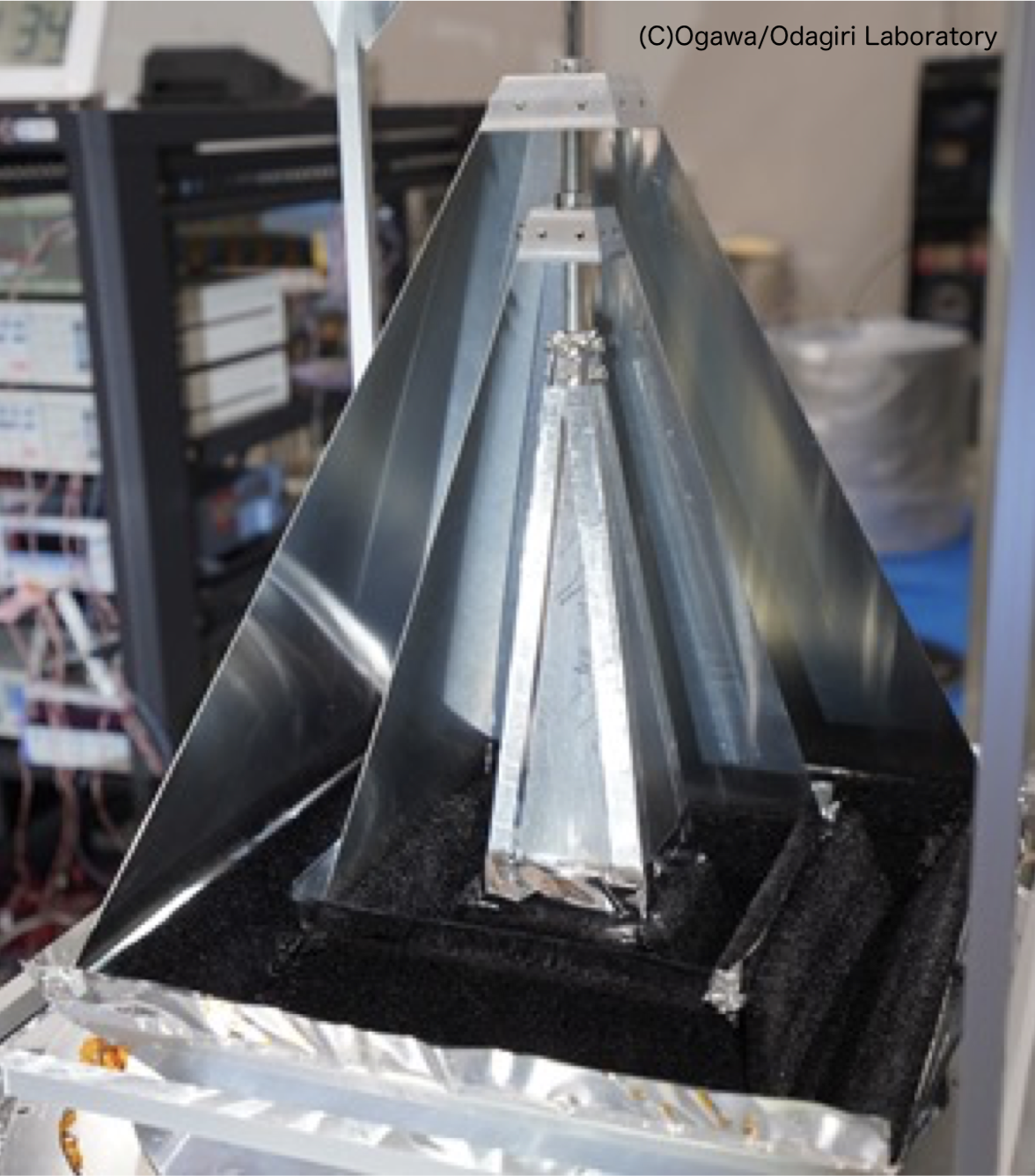

大学院生として、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の宇宙科学研究所で 研究ができることをご存じですか?小川研究室はJAXA相模原キャン パス内にあり、宇宙用熱制御技術の基礎的な研究開発や、将来ミッシ ョン検討から衛星・探査機のシステム熱設計、打上げ後の運用まで幅 広く取り組んでいます。衛星・探査機において熱制御技術は、ミッシ ョン成否に深く関わる重要な技術です。例えば、現在水星に向かって 航行中の探査機「みお」の太陽電池パネルは、空気が存在しないこと で日照時に表面温度が+240℃まで上昇する一方、日陰時は-160℃まで 低下し、最大400℃の温度差に曝されます。精密機器の塊である探査機 が、このような熱環境、温度差に曝されたら上手く機能しないことは 想像に難くないでしょう。

過酷な熱環境において、搭載機器を適切な温度範囲に保ち、ミッション を成功に導くことが熱制御システムの役割です。近年では、宇宙望遠鏡 や月・惑星探査機など幅広いミッションで熱的要求は厳しくなってきて います。小川研究室は、熱制御の面から挑戦的なミッションを駆動して いくために、大きく分けて(1)気液相変化を伴う熱流体現象の基礎的研 究、(2)次世代型熱輸送デバイス(30 K~400 K)の研究、(3)ふく射熱 制御技術の研究、(4)探査機熱システム設計・検証を軸に、自由な発想 で研究開発を進めています。大学院生は興味や希望に応じて研究テーマ を選べます。小惑星探査機「はやぶさ」や水星探査機「みお」など数多 くの、宇宙科学を切り拓くミッションを生み出してきた現場で、一緒に 研究してみませんか?

水口・山下研究室(山下准教授研究紹介)

展示場所:工7号館第一セミナー室

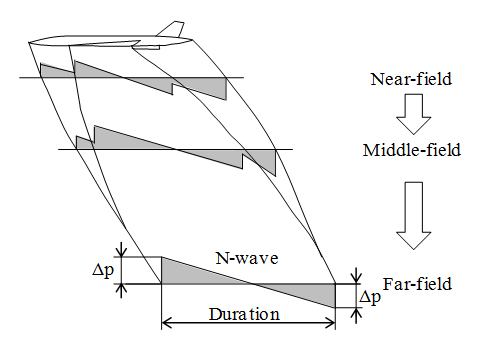

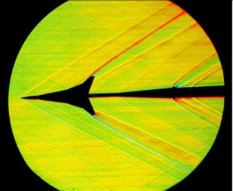

超音速(ちょうおんそく、音速以上の高速流のこと)や極超音速(ごくちょうおんそく、マッハ5以上)で航行する超音速・極超音速旅客機では,衝撃波と呼ばれる現象が生じます.衝撃波が発生すると,ソニックブームと呼ばれる大きな騒音や,大きな空気抵抗が生じます.また極超音速旅客機では,機体が非常に高温となる,空力加熱と呼ばれる大きな熱の対策が重要です.将来の超音速・極超音速輸送の実現のためには,衝撃波などの空気の流れの現象をよく理解し,航空機設計に役立てていくことが必要です.本研究室では,スーパーコンピュータなどを駆使したシミュレーションによって,超音速・極超音速の空気力学について研究を進めています。